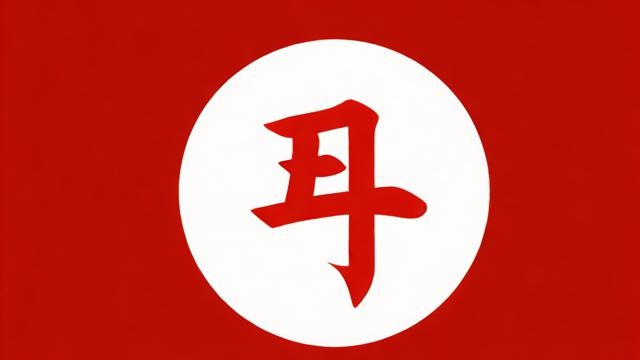

里是什么意思:全面解析汉字“里”的含义、用法及文化内涵

在这个章节,我会带你了解“里”这个字的常见意义、作为方位词时的用法以及它在英语中的对应词汇。这将帮助我们更全面地理解“里”的多面性。

里在汉语中的常见意义

说起“里”,大家可能会第一时间想到距离单位。没错,“里”确实经常用来表示长度,比如常说的“一里路”。但其实,“里”还有更多意思呢。它可以指代内部或者中心位置,就像我们说“心里有数”一样。另外,在一些地方方言中,“里”还可能表示“里面”或者“内部”的意思。生活中,“里”出现的频率非常高,所以掌握它的基本含义对交流非常重要。

从另一个角度看,“里”还可以表示一种范围或界限。例如,“十里八乡”这样的表达就用“里”来描述一个大概的区域范围。通过这些不同的解释,你会发现“里”不仅仅是一个简单的距离单位,它承载了丰富的文化内涵。

里作为方位词时的用法解析

接下来聊聊“里”作为方位词的情况。当“里”用来表示方位时,通常是指某个事物的内部或者靠近中心的位置。比如“山里”就是指山的内部区域。这种用法很直观,也很容易理解。而且在很多成语和俗语中,“里”也常常以这种方式出现,像“表里如一”就形象地说明了外表和内在的一致性。

换个角度思考,当我们用“里”来描述方位时,往往带有一种亲近感或者熟悉感。比如说“家里”,这就让人联想到温暖和安全的地方。这种用法不仅限于具体的地点,也可以延伸到抽象的概念上,比如“道理之中”。

里在英语中的对应词汇及其语境

最后来看看“里”在英语中的对应词汇。“里”作为距离单位时,最接近的英文单词是“mile”。不过需要注意的是,“mile”和“里”并不完全等同,因为它们的换算关系会因具体情境而有所不同。例如,古代中国的“一里”与现代的公里数就有差异。因此,在翻译涉及“里”的句子时,要特别注意上下文。

此外,在日常交流中,“里”如果表示方位或者范围,可以用“inside”或者“within”等词来代替。例如,“心里”可以译为“in one's heart”。这样不仅能让外国人更好地理解我们的意思,也能让跨文化交流更加顺畅。

以上就是关于“里”字基本含义与词性分析的内容,接下来我们将深入探讨“里”作为长度单位的历史与发展。

在上一个章节中,我们了解了“里”这个字的基本含义和词性分析。接下来,我会带你一起探索“里”作为长度单位的历史渊源以及它在不同时期的发展变化。

古代中国里作为长度单位的起源

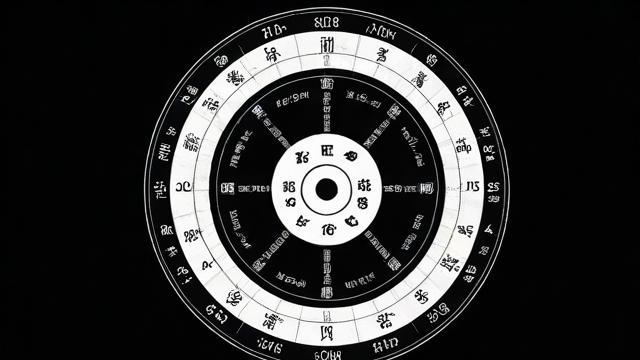

说到“里”作为长度单位的起源,其实可以追溯到很早以前。在中国古代,“里”并不是一开始就固定为500米这么精确的概念。最早的“里”更多是一种基于实际生活经验的估算单位。比如,在农业社会中,人们需要测量田地的大小或者道路的长短,于是就逐渐形成了“里”这样的单位。从历史记载来看,不同朝代对“里”的定义有所不同,但大体上都与步数有关。比如说,《周礼》中提到“三百步为一里”,这便是早期关于“里”的一种定义方式。

换个角度来看,古人之所以选择“步”作为基础来定义“里”,是因为步数是一个非常直观且容易操作的计量方法。毕竟在没有现代测量工具的情况下,用脚步丈量土地是最简单直接的方式之一。这种以身体动作为基准的计量体系,也反映了古代人与自然和谐相处的生活智慧。

不同时期里与现代计量单位的换算关系

随着时间的推移,“里”的具体长度也在不断调整。到了秦汉时期,随着统一度量衡制度的确立,“里”的定义变得更加规范化。当时的“一里”大约相当于今天的415.8米。而到了明清时期,“里”的长度则被进一步统一为500米,也就是我们现在常说的标准。这种变化不仅体现了科学技术的进步,也说明了人们对精准测量的需求日益增加。

从我的个人理解出发,这种换算关系的变化其实也是社会发展的一个缩影。当交通越来越发达、贸易往来越来越频繁时,统一的度量衡就显得尤为重要。因此,“里”从最初的粗略估计到后来的精确计算,这一过程见证了古代文明从原始走向成熟的过程。

里在日常生活中的实际应用案例

最后,让我们看看“里”在日常生活中的一些具体应用。即使在现代社会,“里”依然是我们经常使用的长度单位之一。比如,当我们谈论步行的距离时,往往会说“走了一里路”或者“离这里还有三里远”。这种表达方式既亲切又实用,能够让人迅速形成一个大概的概念。

另外,在一些传统活动中,“里”仍然保留着它的特殊意义。例如,在某些地方的庙会或节庆活动中,人们可能会按照“十里八乡”的范围来邀请客人参加。这种用法虽然不如现代公里那样精确,但却充满了浓郁的地方特色和文化气息。通过这些例子,我们可以看到“里”不仅仅是一个简单的长度单位,它还承载着丰富的历史记忆和人文情感。

以上就是关于“里”作为长度单位的历史与发展内容。希望这些分享能让你对“里”有更深入的理解。

在这个章节中,我将带你一起探索“里”在不同文化背景下的翻译方式以及可能引发的理解差异。通过了解英语、日语、韩语等语言中对“里”的表达和使用情况,我们能够更好地掌握这个字在全球范围内的多样意义。

英语中mile与kilometer对里的表达差异

当我们把“里”翻译成英文时,通常会用到“mile”或者“kilometer”。然而,这两种单位与中文的“里”并不完全对应。从数值上看,“一里”大约等于0.5公里,而一英里则接近1.6公里。这种换算上的差异可能会让人感到困惑。例如,如果有人说“离这里还有两里地”,按照中国人的习惯思维,这大概是1公里;但如果是美国人说“two miles away”,那距离就变成了3.2公里。

站在跨文化交流的角度来看,这种单位转换的问题确实需要引起注意。很多时候,直接用数字加单位进行翻译并不能准确传达原意。因此,在实际交流中,我们可以尝试结合具体的场景来描述距离。比如,可以补充说明步行所需时间或者驾车所需时间,这样能让对方更直观地理解实际距离。

日语、韩语等亚洲语言中里字的使用情况

除了英语之外,让我们再来看看其他亚洲语言中“里”的使用情况。在日本和韩国,“里”同样是一个常见的长度单位。不过,它们的具体定义和使用频率却有所不同。以日语为例,“里”写作“里”(り),但在现代日语中已经很少使用了,更多时候会采用公制单位如“キロメートル”(kilometer)。而在韩语中,“里”被写作“리”,尽管也在逐渐被公制单位取代,但在一些传统场合仍然保留着它的身影。

从我个人的经验出发,我发现即使是在同一个汉字文化圈内,“里”的使用习惯也会因国家和地区而异。比如,在日本的一些历史文献或古典文学作品中,“里”依然是重要的计量单位;而在韩国,它更多出现在口语化的老一辈人对话中。这种细微差别提醒我们,在学习这些语言时,不仅要记住单词本身的意义,还要了解其背后的文化背景和使用语境。

跨文化交流中里字可能产生的误解与解决方法

最后,我想谈谈在跨文化交流中,“里”可能带来的误解以及如何避免这些问题。假设你正在和一个外国朋友讨论旅行计划,提到某个景点距离市中心“五里远”。如果没有特别说明,“五里”很可能会让对方误以为是“five miles”,从而高估了实际距离。为了避免这样的误会,我们可以采取一些简单的策略。

首先,尽量提供清晰的参照物。比如说,“五里大概相当于两个地铁站之间的距离”。其次,也可以借助地图工具,直接展示具体位置和路线。另外,对于经常涉及跨国交流的人来说,熟悉各种单位之间的换算关系是非常有帮助的。这样一来,无论是谈论距离还是其他数据,都能做到心中有数,减少不必要的沟通障碍。

总结一下,通过分析“里”在不同文化背景下的翻译与理解,我们发现即使是看似简单的长度单位,也蕴含着丰富的文化和语言知识。希望这些分享能为你今后的跨文化交流提供更多实用建议。

接下来,我将带你走进“里”字在现代汉语中的新世界。从成语俗语到地名文化,再到网络科技语境下的创新用法,“里”字早已突破了传统的长度单位含义,成为一种充满活力的语言符号。通过这一章节的探讨,你会更深刻地感受到“里”字在日常生活中的多样表现。

成语和俗语中里字的独特含义

先来说说“里”字在成语和俗语中的独特魅力吧。这些短小精悍的语言形式赋予了“里”更多的象征意义。比如,“近水楼台先得月,向阳花木易为春”,这里的“近水楼台”其实暗含了一种地理上的“里外之分”。再看“远亲不如近邻”,这个“近”字背后也隐含着距离的概念,而这种距离感正是通过“里”来体现的。

有时候,“里”还会被用来表达抽象的情感或状态。例如,“身在曹营心在汉”这句俗语,虽然表面上是在讲地理位置的不同,但实际强调的是一个人内心的矛盾与归属感。“里”在这里不再仅仅是一个简单的方位词,而是承载了更多关于身份认同和心理空间的复杂含义。

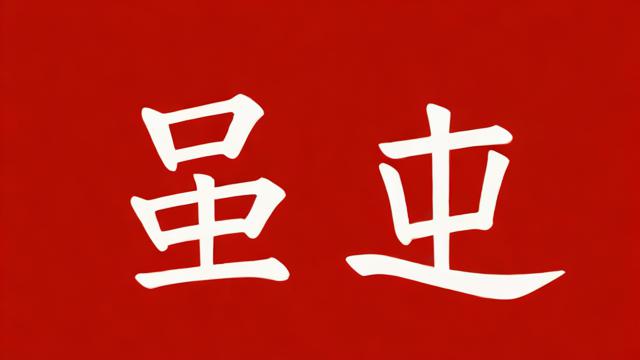

地名、人名中里字的文化内涵

再来看看“里”字在地名和人名中的运用。在中国很多地方,我们都能看到带有“里”字的地名,比如北京的“胡同里”、上海的“弄堂里”。这些名字不仅标注了具体的地点,还传递出浓厚的生活气息。尤其是那些历史悠久的老街区,“里”往往代表着一个社区或者一片居民区,是一种地域文化的象征。

另外,在一些传统的人名中,“里”也会作为名字的一部分出现。比如古代有位著名的学者叫朱熹,他的字是元晦,号晦庵。其中“熹”与“晦”正好形成对比,暗示光明与隐藏的关系,而这种关系恰好可以用“里外”的概念来解释。可以说,“里”在人名中的使用体现了古人对内外平衡的一种哲学思考。

现代科技与网络语境下里字的新用法

最后,让我们聚焦于现代科技和网络语境下“里”字的新变化。随着互联网的发展,“里”逐渐成为一种虚拟空间的定位工具。比如,当你打开地图应用时,系统可能会提示你某地距离当前位置“多少公里以内”。虽然这里用的是公里单位,但“里”的概念依然存在,并且更加灵活多变。

此外,在社交媒体上,“里”也开始承担起新的角色。像“圈子里”、“话题里”这样的说法层出不穷,它们将原本物理意义上的“里”扩展到了社交和信息领域。这种语言现象反映了现代社会中人们对边界和归属感的关注,同时也展现了汉字强大的适应能力。

总结一下,通过分析“里”字在现代汉语中的扩展意义与使用场景,我们可以发现它已经从一个单纯的长度单位发展成为一个富有生命力的语言符号。无论是在成语俗语、地名人名还是网络科技中,“里”都以不同的方式融入我们的生活,丰富着我们的表达。

在上一章中,我们探讨了“里”字在现代汉语中的扩展意义和使用场景。接下来,我将带你展望“里”字在未来语言发展中的可能性。无论是全球化背景下的变化、新技术带来的影响,还是对传统意义的保护与传承,“里”字都将在不断演进的语言环境中扮演重要角色。

全球化背景下里字使用的可能性变化

随着全球化的深入,“里”字的使用可能会面临更多挑战与机遇。一方面,在国际交流中,“里”作为长度单位的表达方式可能逐渐被公里或英里所取代。毕竟,统一的标准更有利于跨文化的沟通与理解。另一方面,“里”字的独特文化内涵却可能因此受到更多关注。例如,在对外汉语教学中,“里”的多重含义往往成为学生学习的重点之一。通过讲解“里”,不仅可以传授语言知识,还能传播中华文化。

此外,随着中国文化的影响力不断扩大,“里”字也可能在其他语言中找到新的位置。比如,一些以汉语为基础的词汇已经进入英语词典,如“kung fu”(功夫)和“dim sum”(点心)。或许有一天,“li”也会作为一个具有特定文化背景的词汇,出现在其他国家的语言体系中。

新技术如AI翻译对里字理解的影响

现在让我们看看人工智能等新技术如何改变人们对“里”字的理解。AI翻译工具的进步让不同语言之间的转换变得更加便捷,但同时也带来了新的问题。比如,当“里”作为方位词时,其灵活多变的语境含义很难完全通过机器翻译准确传达。这就需要开发者在设计算法时加入更多的文化背景知识,使翻译结果更加贴近实际使用情况。

同时,AI技术也为“里”字的研究提供了新方法。通过大数据分析,我们可以了解“里”字在不同时期、不同地区以及不同人群中的使用频率和特点。这种定量研究能够帮助语言学家更好地把握“里”字的发展脉络,为未来的研究奠定基础。

如何保护和传承里字的传统意义与价值

最后,我想谈谈如何保护和传承“里”字的传统意义与价值。在全球化和技术进步的大潮中,保持汉字的文化特色显得尤为重要。“里”字不仅是一个简单的字符,更是中华文化的重要载体。从教育入手,加强对汉字起源和演变的教学,可以让年轻一代更好地认识“里”字背后的故事。

此外,利用新媒体平台推广汉字文化也是一种有效的方式。比如,制作关于“里”字的小视频,或者开发相关的手机应用程序,都可以吸引更多人参与到汉字的学习与传播中来。通过这些努力,“里”字的传统意义将得到更好的保护,同时也能焕发新的活力。

总结一下,通过探讨“里”字在未来语言发展中的趋势,我们看到了它在全球化背景下的变化潜力、新技术对其理解的影响,以及保护和传承的重要性。无论时代如何变迁,“里”字都将以其独特的魅力继续存在于我们的语言生活中。